10月31日深夜的酒泉,火箭尾焰把天边烧得透亮时,我正在重庆的编辑室里校对当天的热点稿;11月1日清晨的上海,“雪龙”号汽笛鸣响的瞬间,我刚咬了一口凉到发僵的包子——48小时,两个“向远方”的出发,把中国人的“拼劲”,焊在了太空和南极的坐标上。

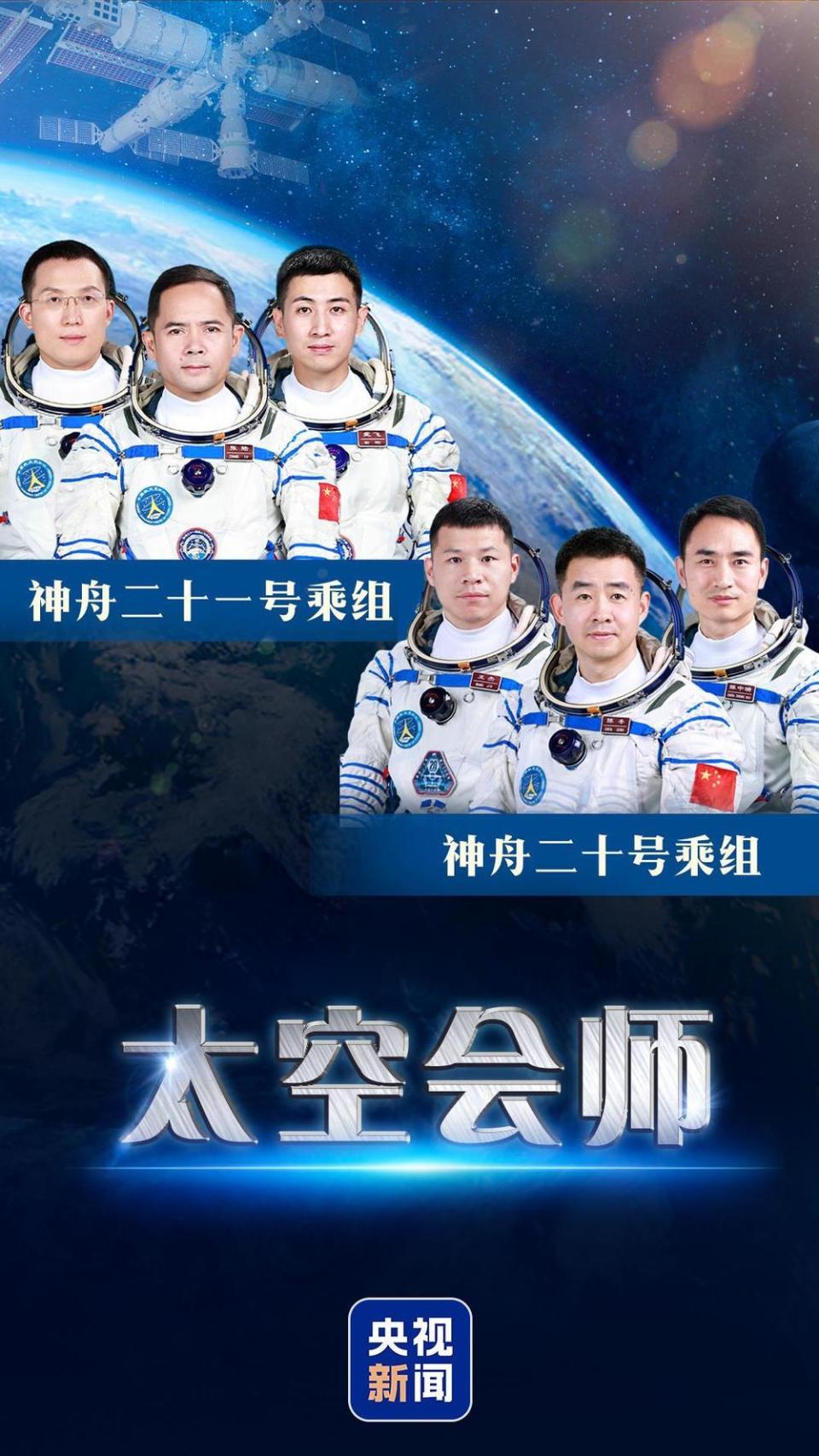

先说“天上那桩‘快事’”:神舟二十一号这趟“太空出差”,简直是“踩了油门”——23点44分发射,11月1日3点22分就对接上了天和核心舱,3.5小时的“最快纪录”,比我以前拍航天纪录片时采访的工程师说的“最优预期”还快20分钟。更暖的是凌晨4点58分的“太空开门”:神舟二十号的航天员飘过去抱了抱新人,镜头里传来一句“一路辛苦”,让我想起去年采访航天家属时,一位妈妈抹着眼泪说“我家娃总问‘爸爸什么时候从星星上下来’,今天终于能说‘爸爸和叔叔们在天上见面啦’”——这是中国第7次“太空会师”,每一次拥抱,都藏着无数个深夜的算法调试、无数次离心机上的“脸变形训练”。

再讲“海里那趟‘远差’”:同一天上午,“雪龙”和“雪龙2”号并排停在码头,红色队旗猎猎作响。这趟南极之行“任务单”写得满满当当:要把秦岭站的配套设施“扎扎实实拍下去”,要去阿蒙森海测海水温度,要试国产的冰下探测装备——更有意思的是队伍里的“国际脸”:十多个国家的科研人员跟着一起走,有智利的海洋学家,还有泰国的冰川专家,用网友的话说“中国人搞考察,从来不是‘关起门来自己玩’”。500多人的队伍里,有刚毕业的研究生,也有跑了5次南极的“湖”,我之前采访过的一位南极考察队员说“穿越西风带时,船晃得连碗都端不住,但想到‘我们在给后人留数据’,就觉得晕船也值”。

早上刷微博,看到有网友留言:“昨天看太空会师,我家娃举着纸飞船喊‘我要当宇航员’;今天看雪龙船出发,我爸摸着电视说‘我年轻那会儿,南极考察队才几十个人,连破冰船都没有’”。其实哪有什么“突然的厉害”?神舟的“快”,是无数次风洞试验吹出来的;南极的“远”,是“雪龙”号闯过20次西风带“撞”出来的——就像我当记者时跟过的一次卫星发射,一位老工程师拍着我的肩膀说“我们的浪漫,就是把‘不可能’变成‘我能行’”。

傍晚下班时,我翻出手机里存的一张旧照片:去年采访南极考察队归来,队员们晒得黢黑,手里举着块冻得发硬的南极冰,说“这冰里有100年的气候密码”。而当神舟二十一号的航天员在太空拍下地球的蓝,当“雪龙”号的浪花卷着夕阳走——这两个“远方”,一个是400公里外的“星途”,一个是1.5万公里外的“冰原”,连起来就是中国人最实在的“奋斗观”:不是为了“争第一”,是要把“我们的脚印”,烙在更辽阔的地方。

晚上给儿子看新闻视频,他指着“雪龙”号问“爸爸,船会被冰冻住吗?”我笑着说“不会,因为船上的叔叔阿姨,心里装着比冰还热的劲儿”。其实想想,不管是太空里的“最快对接”,还是南极的“最远征程”,本质上都是“一群人憋着劲干一件事”——就像我以前当编导时拍的基层扶贫片,那些蹲在地里种果树的农民,和今天盯着火箭仪表盘的工程师,和明天要穿越西风带的考察队员,都在做同一件事:把“中国的样子”,活成更耀眼的模样。

风里已经有冬天的味道了,但这两天的新闻,却把编辑部的空调都比得“热”了——毕竟,能跟着这样的“中国节奏”写稿,是我们当编辑的,最骄傲的事。