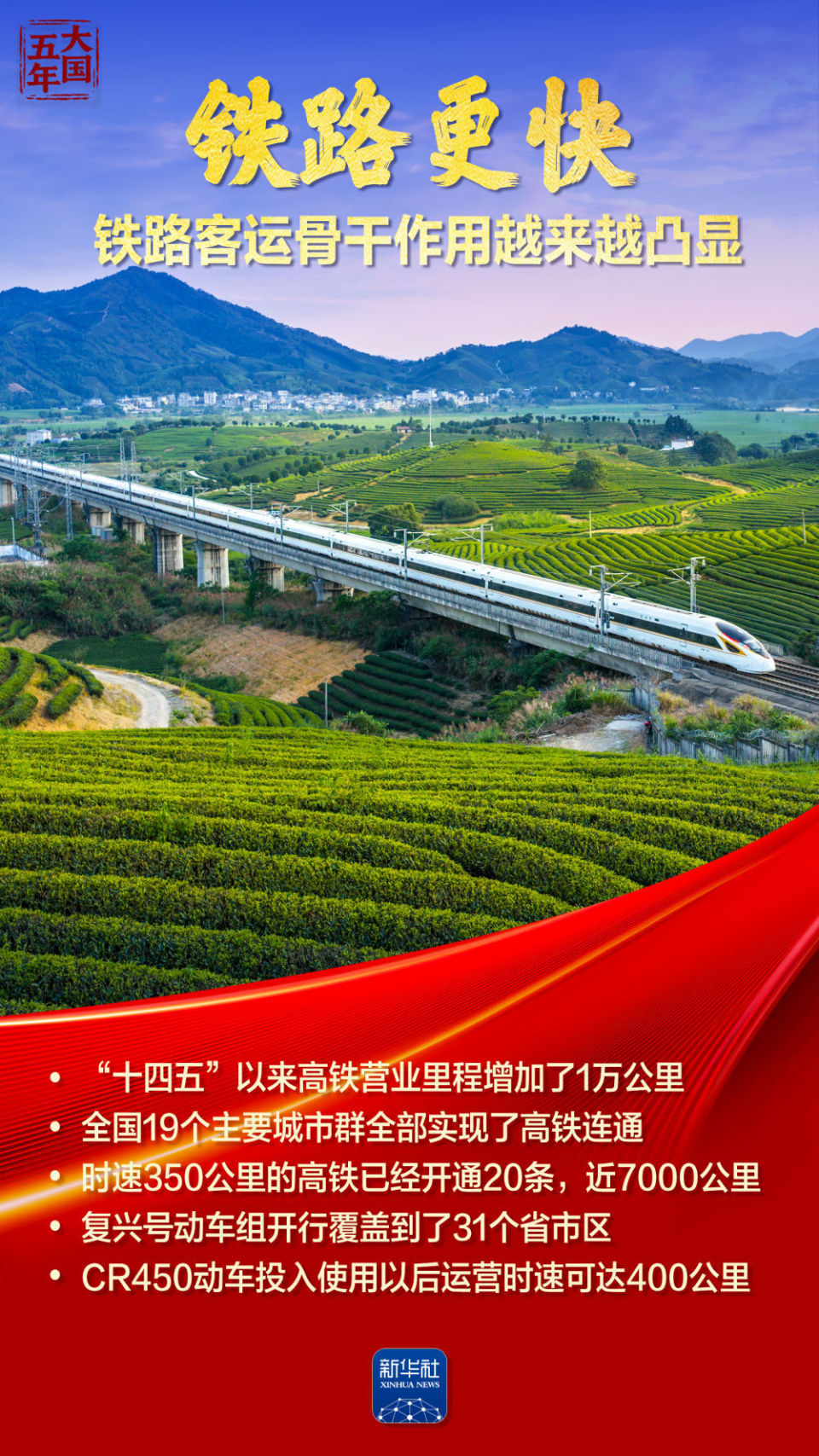

上周末帮妈妈收拾去成都的行李,她举着手机冲我笑:“你看,明天8点的高铁,10点就能到你舅舅家。”我愣了愣——五年前她去成都,得坐3小时大巴转2小时公交,折腾一天才到;现在倒好,高铁把“一天”直接缩成了“两小时”。

这样的“时间魔法”,不是科幻片里的情节,是我们身边真实上演的“中国速度”。

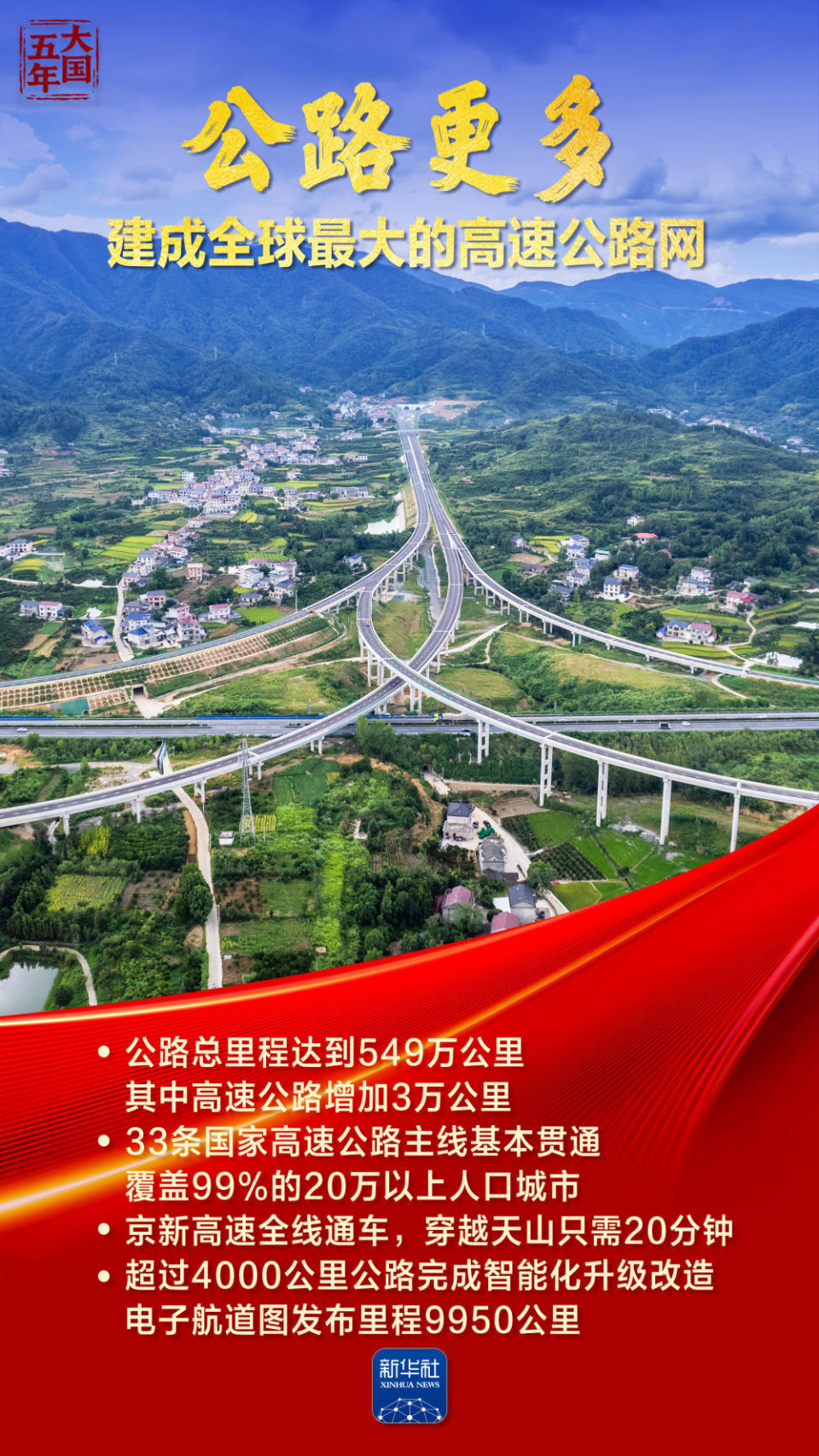

这五年,“脚下的路”越走越宽:全球最大的高速公路网连起了城市与乡村,四通八达的高铁线像“血管”一样铺满全国,连我老家那座“藏在深山里”的村子,都通上了硬化路。去年回村采访,70岁的王大爷拉着我的手说:“以前我这辈子没出过县城,现在路通了,我坐高铁去了重庆,还坐飞机去北京看了!”他粗糙的手掌里攥着张皱巴巴的高铁票,眼角的皱纹里全是笑。

“线上的路”也越跑越快。以前买火车票要去车站排队,现在手机点几下就能搞定;以前在车站等车只能发呆,现在5G信号满格,刷剧、开视频会议都不卡。有次我出差,在高铁站用手机远程参加女儿的家长会,旁边阿姨凑过来问:“小伙子,你这手机咋这么快?”我笑着说:“这是5G,中国速度的另一种模样。”

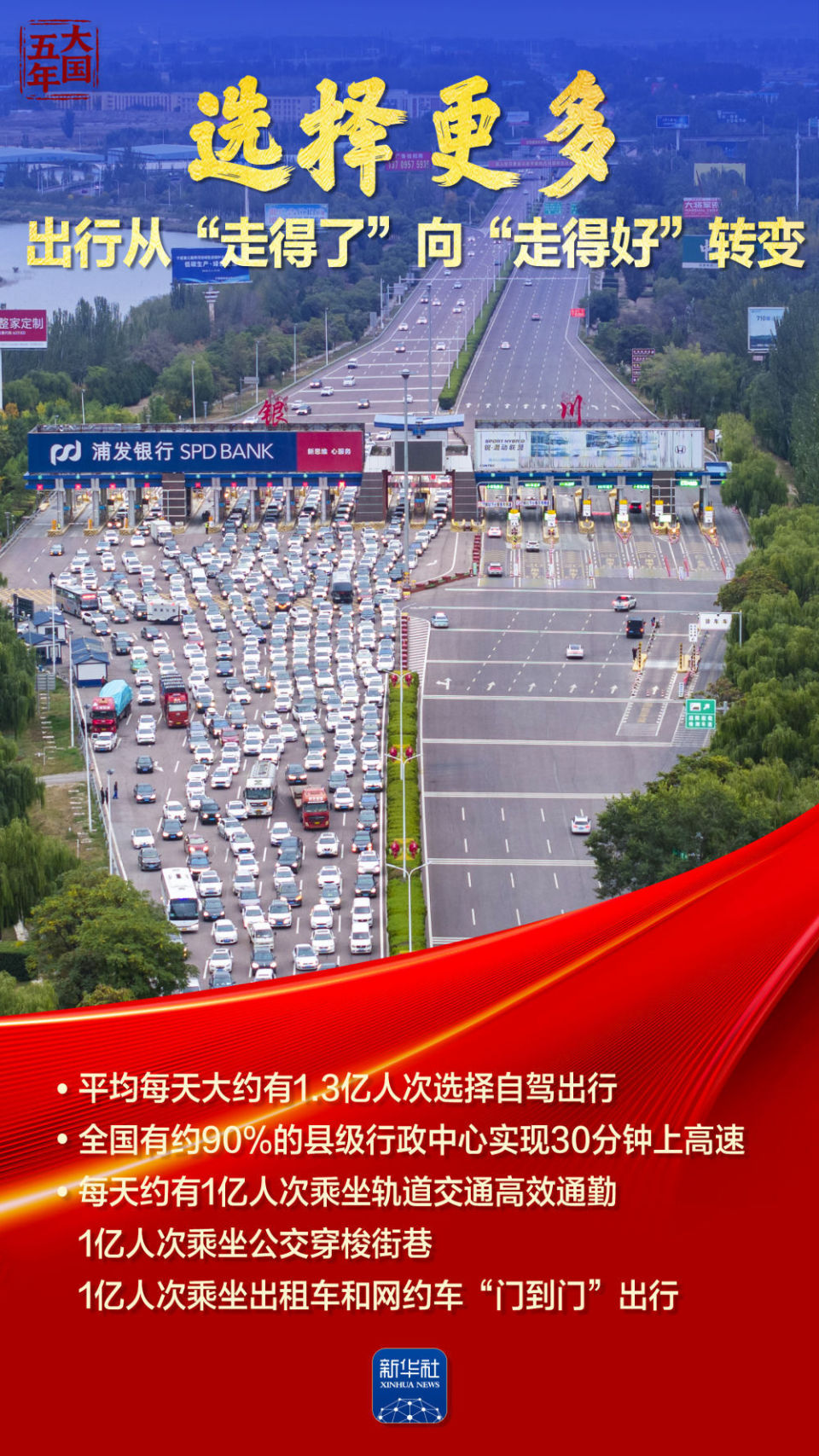

有人说,“中国速度”是冰冷的数字——比如高速公路里程破18万公里,高铁运营里程超4万公里,5G基站覆盖全国。可在我眼里,这些数字背后是妈妈去成都的“两小时”,是王大爷看的“兴奋”,是我能远程陪女儿的“安心”。它不是数字的堆砌,是每个普通人的“获得感”。

其实,“中国速度”从来不是为了“快”而“快”。它是让山里的果子更快运到城里,让城里的快递更快走到村里;是让打工的年轻人周末能回家看父母,让老家的老人能轻松进城看孙子。它重新定义的不是“物理距离”,是“心与心的距离”——以前“想见面”要等“很久”,现在“想见面”只要“说走就走”。

昨天路过重庆北站,电子屏上滚动着“复兴号”的时刻表,风里飘来熟悉的火锅香。我突然想起五年前在这里送朋友去北京,他说:“这一去要12小时,回来得下周。”同样的路线只要4小时。风掀起我手里的报纸,头版标题写着“人享其行、物畅其流”——这就是中国速度最温暖的样子:不是让“距离”消失,是让“距离”不再成为“阻碍”;不是让节奏变快,是让“爱”和“陪伴”,变得更及时。

晚上给妈妈发视频,她刚到舅舅家,举着碗担担面说:“你看,还是热乎的。”屏幕里的她笑得像个孩子,我突然明白,所谓“中国速度”,不过是让每个普通人的“小愿望”,都能更快实现而已。