温州市民姚先生最近给车贴了张粗黑体贴纸——“别碰我,修车没件”。这不是耍个性,是他那辆2019款威马车的真实处境:小电瓶坏了换一次花六百,升降器修了三次还卡着关不严,续航从520公里掉到200公里,可当初销售拍胸脯保证的“终身质保”,早随着威马2023年破产成了废纸。“4S店关门半年,客服电话打不通,找路边维修厂,人家看了一眼就摇头:‘没厂家授权,不敢碰你这电池系统——去年上海俩师傅改电池数据被判了刑,我们犯不着冒险。’”姚先生摸着车标叹气,重庆话里带着股子闷火:“早知道选个稳当牌子,现在倒好,车像块烫山芋,扔了可惜,开着闹心。”

这样的无奈,不是姚先生一个人的。2025年上半年,全国新能源汽车销量冲了693.7万辆,占新车总销量的44.3%,可另一边,威马、哪吒等10多家造车新势力先后退场,留下的百万“烂尾车”,成了车主的“心病”。台州的哪吒车主王女士更愁:她跑了3家保险公司,交强险能保,可车损险等商业险要么“没说法”,要么要求“加费30%、降保额20%”。“人家说,‘你这配件难找,理赔时肯定扯皮’——要是没商业险,我敢开这车去高速?现在车就停楼下,像个没穿外套的孩子,不敢往外带。”

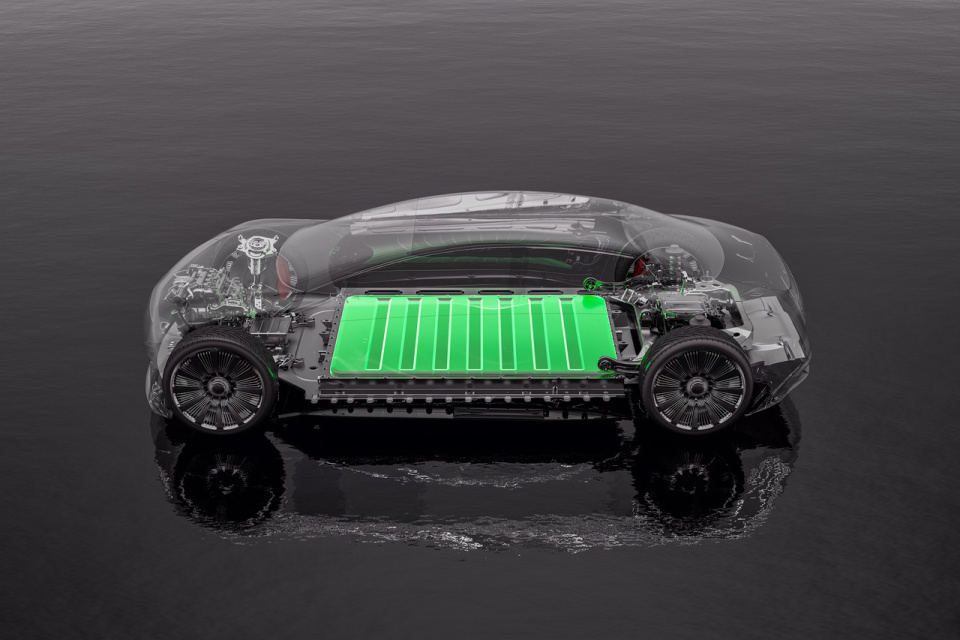

修辆车而已,咋就这么难?宁波新能源维修店老板李振中的话戳破了窗户纸:“新能源汽车的‘命门’在技术壁垒。传统燃油车的异响、跑偏我们能修,可新能源的电池管理系统、诊断软件都是厂家加密的,没有授权,我们连故障码都读不出来。去年上海俩师傅改电池数据被判刑,现在谁还敢冒这个险?”

配件更是个“死结”。路桥汽车流通协会的林荣辉说:“新能源的零件太‘个性’——比如电池包、电机控制器,都是车企找专属供应商订的,一旦车企停产,供应链说断就断。就算想找平替件,市面上根本没有——你见过哪款新能源的电池能通用?”

这样的困境,早成了行业“公开的痛”。中消协今年的《汽车投诉报告》里,“车企倒闭后售后无保障”冲进top3;某汽车论坛里,“烂尾车车主互助群”已有上万人,大家凑钱找维修厂、拼单买拆车件,可解决不了根本问题——“就算买到拆车件,没有厂家的软件授权,装上去也用不了。”一位群友说。

其实不是没解法。有人建议车企在售车时交“售后保障基金”,一旦退市,用基金接管售后;有人说要打破技术壁垒,让第三方维修厂能拿到厂家的诊断授权;还有专家提醒消费者:“买车别光看续航和颜值,得问清楚‘要是车企倒了,售后找谁’——有没有合作的外包服务商?有没有长期的配件供应协议?”

姚先生说,他现在最盼的,是能有个地方“安心修个车”。“我不是怕车坏,是怕坏了之后,连个能帮忙的地方都没有。”这句话,应该让所有造新能源汽车的人听听:当我们为“销量全球第一”欢呼时,别忘了把“售后兜底”的短板补上。毕竟,一辆车的好口碑,从来不是卖出去的那一刻算完,而是车主开了五年十年,还能拍着胸脯说:“我这台车,修得着。”

当新能源汽车从“规模领先”往“品质领先”走时,“售后兜底”才是最该筑牢的“地基”——毕竟,没有哪个车主愿意为“车企的野心”买单,大家要的,不过是“买了车,能安心开到底”的踏实。