上周去济南谈事,顺路逛了家常去的连锁药店,货架上的片仔癀锭剂让我愣了下——玻璃柜没锁,标签上写着“699元/粒,买2粒减50”,店员还主动凑过来:“现在价格划算,比便宜100多,扫码能验真。”

要知道去年这玩意儿还得排队登记,黄牛在门口喊“加300收”,连我妈都托人从福州带了两粒,说“留着给你爸调理肝病”。

从“抢不到”到“卖不动”,只用了一年2023年5月,片仔癀宣布提价到760元/粒,当时市场的反应不是“太贵了”,而是“赶紧抢”:

- 深圳某药店早上8点开门,7点就排了20多个人,每人限买1粒;

- 天猫“片仔癀大药房旗舰店”刚上架就“秒光”,评论区全是“没抢到”的抱怨;

- 黄牛把价格炒到1600元/粒,甚至有回收商蹲在药店门口,收一粒能赚300块——那时候,片仔癀不是药,是“硬通货”。

但从去年底开始,风向突然变了。

二手回收商老张跟我吐槽:“去年还能收700多一粒,现在500块都没人要,仓库里堆了二十多粒,打电话问遍老客户,都说‘家里还有’。”

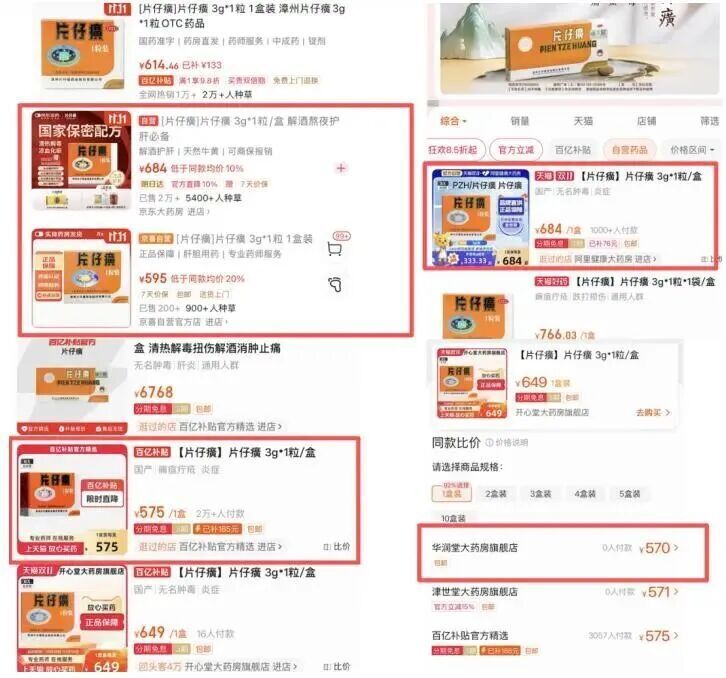

线上平台的价格更直白:美团自营大药房挂着“629元/粒”,标着“原价1200元”,已经卖了4000多件;京东上有商家用“百亿补贴”,593.75元就能拿下,销量破了3000;就连拼多多都敢标609元,评论区全是“验过是正品”的反馈。

线上平台的价格更直白:美团自营大药房挂着“629元/粒”,标着“原价1200元”,已经卖了4000多件;京东上有商家用“百亿补贴”,593.75元就能拿下,销量破了3000;就连拼多多都敢标609元,评论区全是“验过是正品”的反馈。

线下的销量更惨。济南那家药店的店长摇着头算帐:“去年这个月卖了23粒,现在顶多3粒,还是老顾客问起来才买。”店员补充:“昨天有个阿姨进来,看了价格说‘以前炒到1600,现在才600多,是不是假的?’我们拿厂家授权书给她看,她才犹豫着买了一粒。”

业绩“爆雷”:10年来第一次负增长片仔癀的“凉”,早写在财报里了。 10月20日,公司披露2025年三季报,数据扎眼:

- 前三季度营收74.42亿元,同比下降11.93%;

- 净利润21.29亿元,同比下降20.74%;

- 核心业务“肝病用药”(主要就是片仔癀锭剂)营收同比下滑9.41%,毛利率从去年的70%降到61.11%——这是片仔癀10年来,第一次前三季度营收、净利润双负增长。

股价更直接:2021年巅峰时市值2900亿元,现在只剩1090亿元,蒸发的钱能买3个中型药企。有投资者在股吧里留言:“以前以为它是‘药茅’,能一直涨,现在才明白,炒出来的热度,终究要还回去。”

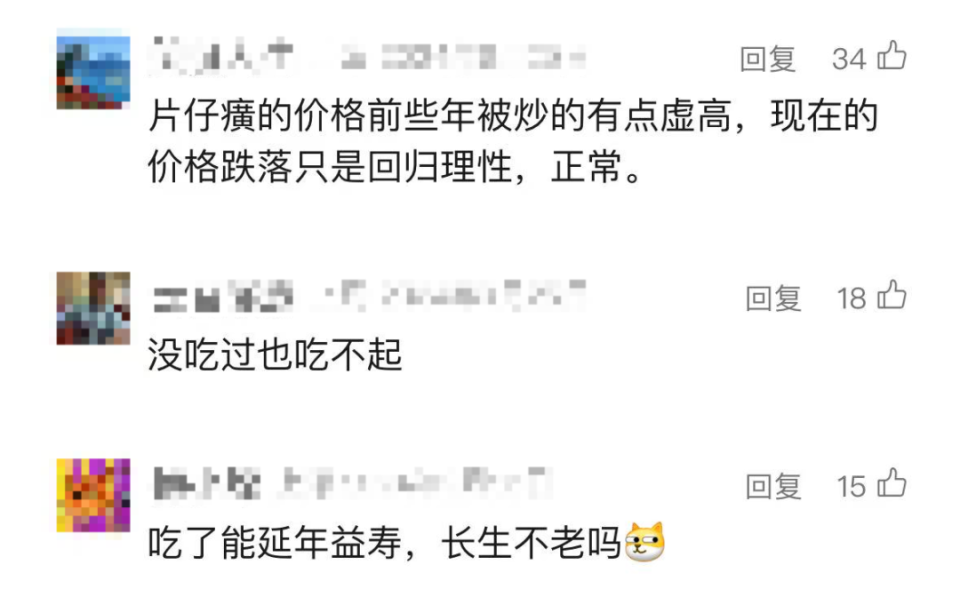

到底是谁“泼了冷水”?回收商老张说“市场饱和了”——前几年大家疯抢,很多人买了囤着,现在家里还有存货; 药店店长说“消费降温了”——现在大家买东西更算帐:“700块买一粒药,不如给孩子报个补习班实在”; 网友的评论更实在:“以前炒到1600,纯粹是智商税,现在才回到正常价格”。

但最核心的原因,其实是“回归本质”。 片仔癀的说明书上写得清楚:“清热解毒,凉血化瘀,用于急慢毒性肝炎”。它从来不是“奢侈品”,也不是“投资品”,只是一款治疗肝病的中成药。当炒作者离场,当消费者不再为“稀缺性”买单,所谓的“药中茅台”,终究要回到它该有的位置。

消费者醒了,药也该醒了在美团的评论区,有个买家说:“629元买的,扫码验了是正品,给我爸吃了半个月,肝功能指标确实降了,比去年1200元买的划算多了。” 也有网友在微博上提醒:“太便宜的要小心,我同事在拼多多买了粒500块的,扫码显示‘未激活’,找商家维权还被拉黑。” 而药店店员的话最实在:“药是用来治病的,不是用来炒的。以前炒得太狠,现在只是回到正常价——这对真正需要它的人来说,其实是好事。”

从“抢不到”到“卖不动”,片仔癀的故事,说到底是一场“泡沫的破裂”。那些曾被炒起来的“神话”,终究敌不过“理性消费”的回归。 就像我妈昨天给我发的消息:“你爸吃了那粒片仔癀,说‘没感觉和以前的药有啥不一样’——早知道现在这么便宜,去年就不托人买了。”

是啊,药的价值,从来不是看它能卖多贵,而是看它能治多少病。当“炒药”的热度退去,剩下的,才是一款药最本真的样子。