早上路过重庆县城中心的商业街,周大福玻璃门上的“转让启事”被风掀起一角——红墨水写的字褪了色,像极了老板坐在店里叹气的模样。这是这个月第三条关店的金店消息,去年还抢着加盟的老板娘,如今守着满柜金饰摇头:“金价越涨,生意越凉。”

按理说,金价冲破历史高点,“买涨不买跌”的投资热该让金店赚得盆满钵满?但现实的热闹全在手机里——投资者盯着K线刷“实时金价”,三四线的实体金店却只剩冷清清的柜台,偶尔进来个顾客,第一句话都是“能打几折?”

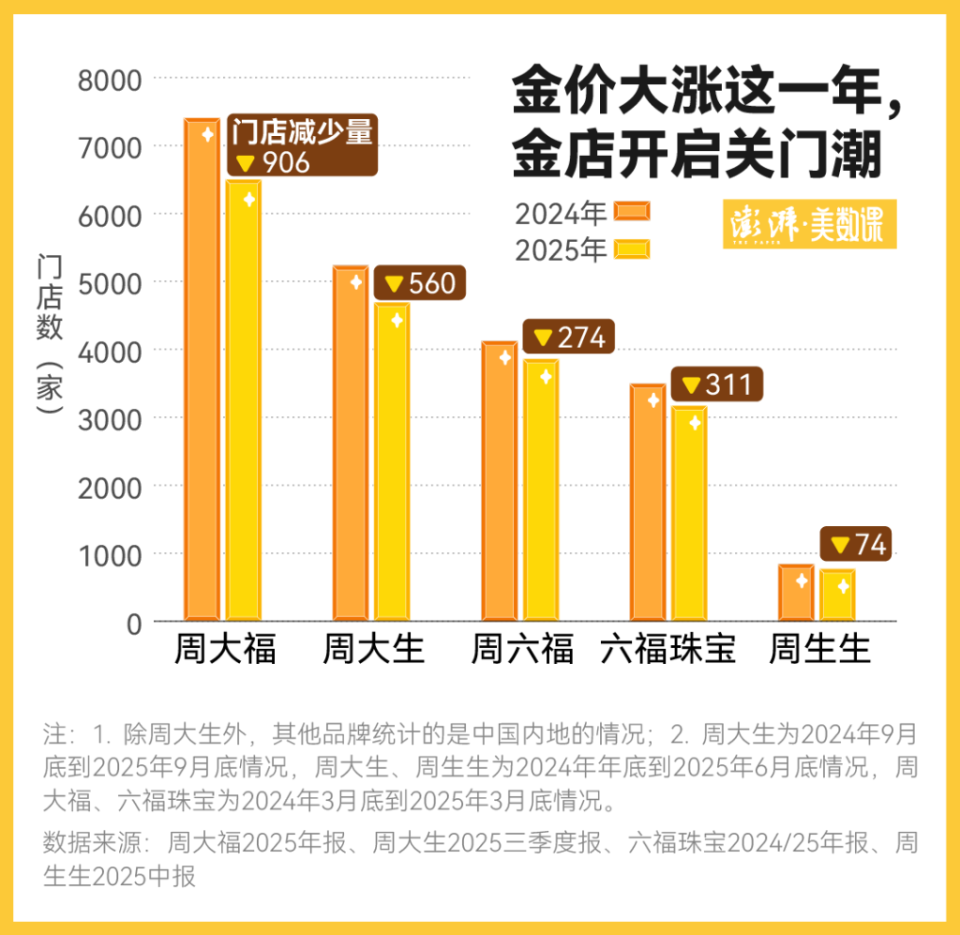

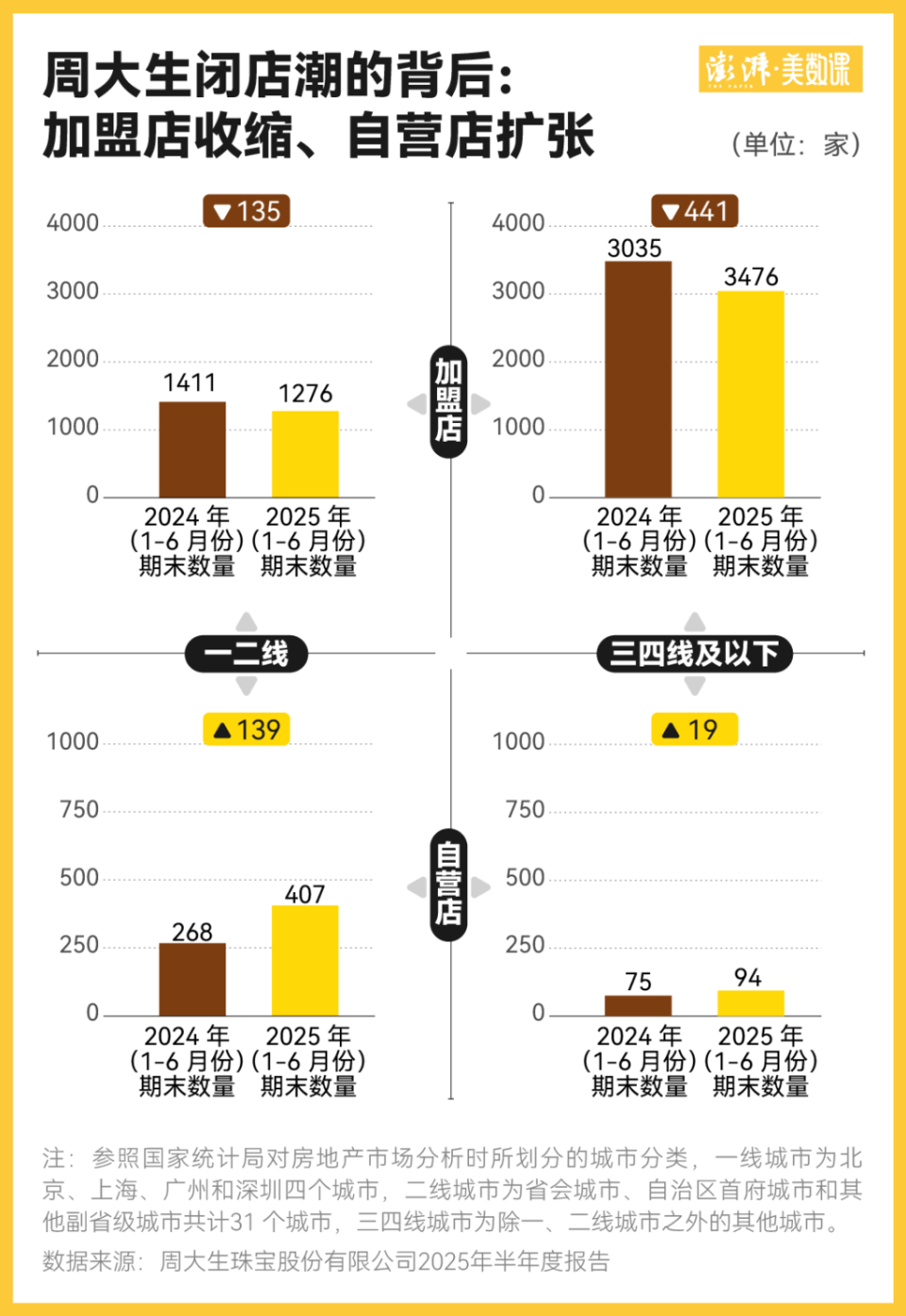

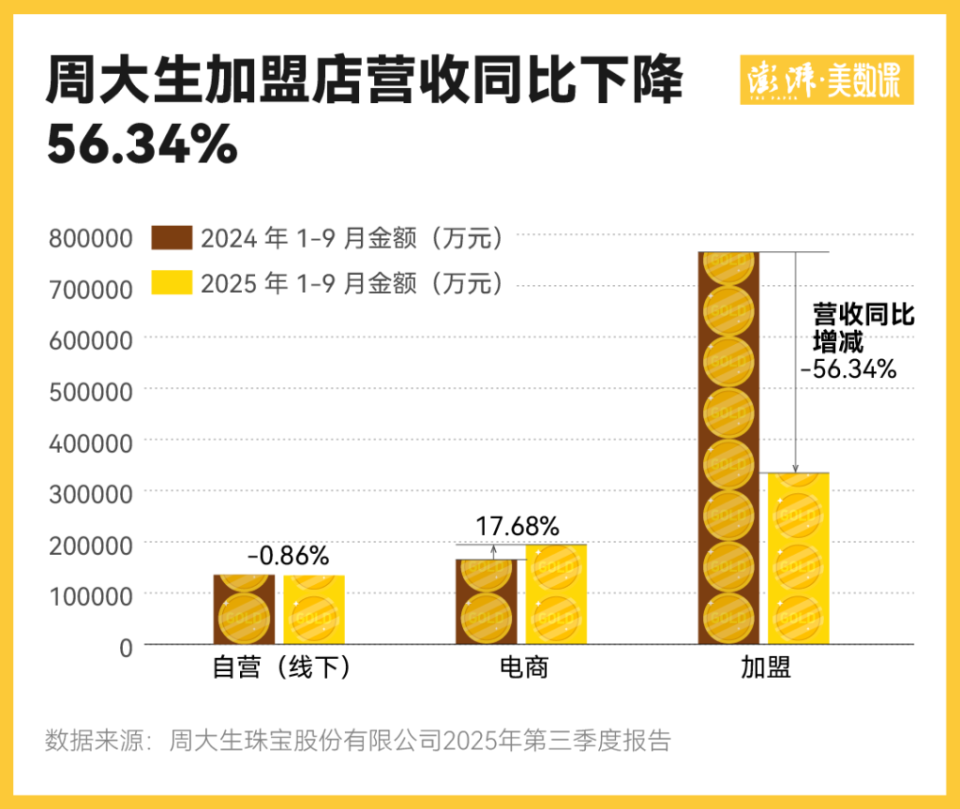

周大福的年报揭开了真相:2025年内地净关905家店,几乎全是三四线加盟店;周大生上半年少了441家三四线门店,加盟商比去年少611家——曾经挤破头要加盟的老板,如今成了最先撤退的人。反倒是自营店多了51家,电商营收涨17%——不是金店不行了,是“旧玩法”扛不住新变化。

加盟商的苦藏在库存里。楼下金店的老黄算过账:现在克价1200元,进100克就得12万,金价跌10%就亏1.2万。“以前金价稳,我敢囤货等涨,现在一天一个价,谁敢赌?”他指着货架空位,“上个月本来要进新款,最后把钱存了银行——亏不起。”

更疼的是线上抢生意。隔壁小晴宁愿蹲品牌直播间买金饰:“线上克价比线下便宜50块,款式还多,不用跑店。”周大生财报里写得明白:电商营收涨17%,加盟业务掉56%——线下的客,全被手机屏幕吸走了。

最关键的是买金的人变了。上周陪阿姨买项链,她攥着金价走势图说:“去年克价800没买,现在1200,买了就是冤大头。”金饰不是股票,消费者买的是“戴出去好看”“给闺女的嫁妆”,不是“升值”。金价越高,门槛越陡——本来要30克镯子,最后选15克细款;本来要品牌款,转而选小牌子;甚至有人买银饰:“样子差不多,便宜一半。”

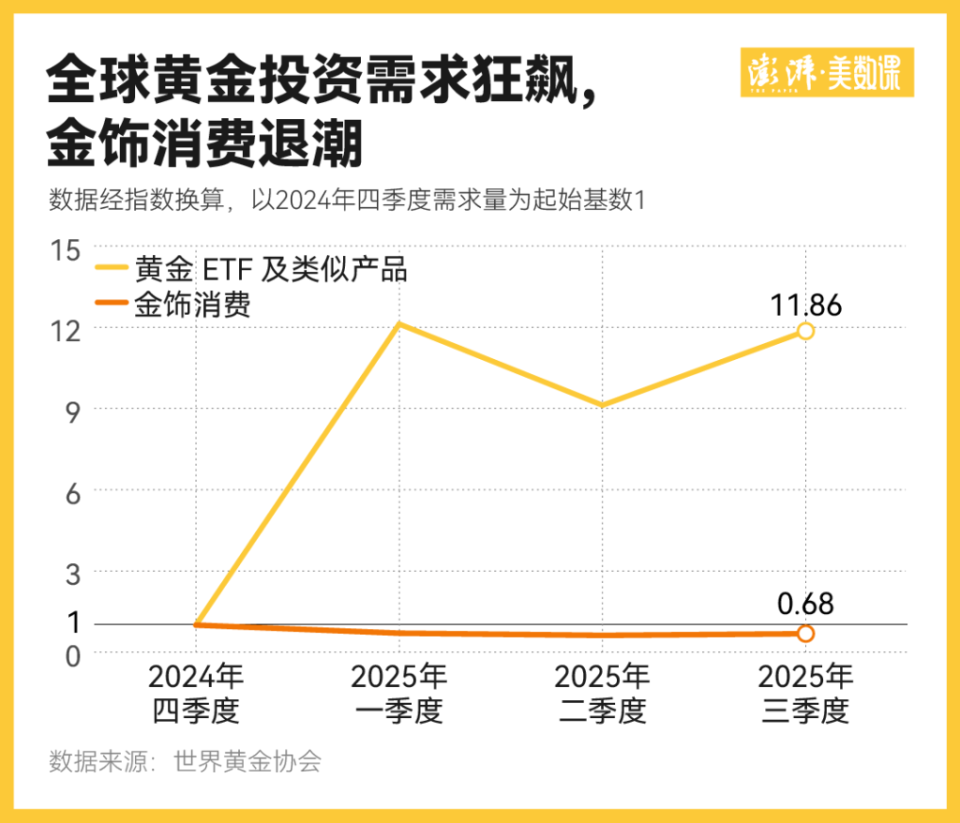

这就是最现实的“黄金分裂”:投资者盯着K线喊“赶紧买”,因为“现在不买以后更贵”;消费者盯着标签摇头,因为“太贵了,不划算”。同一块黄金,在投资者眼里是“资产”,在消费者手里是“生活的仪式”——两种逻辑撞在一起,受伤的是三四线的实体金店。

那天离开老黄的店,他送我到门口:“以前觉得开金店稳赚,现在才懂,金店的生意从来不是靠金价涨,是靠有人愿意为‘喜欢’买单。”风里飘着奶茶店的甜香,我看着玻璃里的金饰,忽然明白:那些关店的金店,撞在了“投资热”和“消费冷”的夹缝里——当黄金从“生活的小幸福”变成“投资的数字游戏”,最凉的,是守着实体门店的普通人。

金价还在涨,有人在屏幕前“追涨”,有人在店里对着金饰发呆。或许我们该问的不是“金价还能涨多少”,而是“那些藏在金饰里的生活温度,该往哪放?”